Inspiré du Guide citoyen pour la protection des milieux naturels du Mouvement d’Action Régional en Environnement (MARE) et du répertoire de ressources pour la mobilisation citoyenne de Nature Québec, voici cinq étapes principales pour le lancement d’une démarche de protection d’un milieu naturel. À noter que ces étapes ne sont pas nécessairement chronologiques et peuvent être accomplies au fil de votre développement en tant que groupe.

La mobilisation pour la protection des milieux naturels et du territoire

Au Québec, les mobilisations locales pour protéger un territoire ou un milieu naturel se sont multipliées au cours des dernières années. Et avec raison, car qui de mieux placé pour défendre nos environnements de proximité que les personnes qui habitent le territoire? Reste que de nombreux défis persistent. Consultez notre article de blogue, La mobilisation citoyenne : une alliée pour atteindre nos cibles sur la biodiversité, en collaboration avec 100°.

Par où commencer?

1. Connaître la nature du milieu

À l’amorce de votre projet, voici quelques pistes de réflexion qui pourront vous aider à cadrer votre situation :

- Est-ce que le terrain est une propriété publique ou privée (à une institution ou à une personne)?

- Quel statut réglementaire s’applique? Par exemple, quel est le zonage municipal et quels sont les usages permis?

- Fait-il partie d’une désignation écologique quelconque, par exemple : boisé d’intérêt municipal, milieu humide d’intérêt pour la conservation dans le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la Municipalité régionale de comté (MRC)?

- Y a-t-il des études ou des données sur les composantes écologiques du milieu? Abrite-t-il des espèces à statut particulier ou un habitat précis?

- Sur quel territoire ancestral autochtone votre municipalité se situe-t-elle? La majorité des municipalités québécoises se trouvent sur des territoires autochtones ancestraux n’ayant jamais été cédés ou ne faisant pas l’objet de traités. La carte Native Lands permet de se renseigner sur ce sujet.

Il est également important de se renseigner sur ses caractéristiques écologiques, légales et techniques, car elles influencent les actions qu’il sera possible de poser pour la protection du milieu naturel, par exemple :

- Au niveau municipal, le plan d’urbanisme pourra vous renseigner sur le zonage présentement appliqué au milieu naturel. Le cadastre, qui permet d’identifier la personne propriétaire du terrain et la valeur du terrain, peut généralement se trouver sur les cartes interactives de votre municipalité.

- À l’échelle régionale, vous pouvez consulter le PRMHH de votre MRC, qui identifie les milieux humides de la région.

2. Comprendre le projet en développement

Dans le cas où un projet (développement immobilier, industriel, routier ou minier, coupe forestière, etc.) est prévu sur le terrain que vous souhaitez protéger, en comprendre la nature pourra diriger vos actions suivantes.

- Qui sont les parties impliquées dans le projet (promoteur, municipalité, groupe industriel, etc.)?

- Est-ce un projet privé ou public?

- À quelle phase le projet est-il rendu?

- Y a-t-il eu des consultations publiques? Des autorisations ministérielles ont-elles été demandées?

Pour répondre à ces questions, le site de votre municipalité et les journaux locaux vous seront utiles. Si vous ne trouvez pas d’information en ligne, vous pouvez appeler votre municipalité pour vous renseigner sur le projet.

3. Explorez votre réseau

Peut-être n’êtes-vous pas seul·e à vous inquiéter pour cet espace naturel. Fouillez les réseaux sociaux, le bottin d’organismes de votre municipalité, la liste de groupes et organismes présentée ci-bas ou les différentes mobilisations autochtones se trouvant proche du milieu à protéger. Le guide Comment se construire un réseau d’allié·e·s constitue une ressource intéressante si vous voulez davantage creuser le sujet!

Plusieurs institutions peuvent constituer des alliées : le milieu scolaire, les municipalités ou des groupes communautaires.

Finalement, des organismes ayant une expertise dans le domaine de l’écologie, de la gestion et protection du territoire et de l’environnement pourraient vous appuyer dans votre démarche. Pensez à consulter :

- Les groupes et organismes identifiés dans la section suivante “Trouver des ressources”.

- Les Organismes de Bassins Versants (OBV).

- Les Conseil Régionaux de l’Environnement (CRE).

- La carte de l’initiative Connectivité écologique, qui recense des projets visant le maintien et la consolidation de la connectivité entre les milieux naturels au Québec.

- Etc.

4. Organisez vos actions et votre groupe

Une approche structurée est nécessaire pour faire cheminer votre cause. Avant de vous lancer, forgez-vous une identité en tant que collectif. Nommez votre groupe, formulez vos objectifs long terme pour le milieu, créez une page Facebook, une adresse courriel et/ou un site web pour faire en sorte que les gens puissent vous rejoindre. D’autres ressources pour rendre votre collectif plus efficace sont disponibles dans l’onglet S’outiller.

5. Communiquez

À cette étape, il s’agit d’engager la conversation et de créer des liens pour créer un mouvement organisé de mobilisation.

Des évènements qui permettent de démontrer l’attachement collectif à l’espace ou au territoire visé peuvent stimuler l’attention médiatique ou changer la perspective des décideurs. Lancez une pétition, organisez une journée de manifestation festive, un bioblitz, un pique-nique communautaire et/ou une promenade guidée, publiez une lettre ouverte dans les journaux locaux, utilisez les réseaux sociaux et les journaux pour donner plus de visibilité à votre cause et faire mousser la discussion… Plusieurs approches peuvent être pertinentes selon vos forces et vos préférences.

Trouver des ressources pour votre mobilisation

Sans prétendre à l’exhaustivité, la section suivante présente quelques organismes et outils qui pourraient vous être utiles dans vos démarches.

Nature Québec encourage la mobilisation citoyenne, intervient dans le débat public, informe, sensibilise et réalise des projets afin que notre société valorise la biodiversité, protège les milieux naturels et les espèces, favorise le contact avec la nature et utilise de façon durable les ressources. Découvrez leur projet Nature de proximité en danger.

Guide citoyen pour la protection des milieux naturels

Mouvement citoyen né d’un désir d’action, le Mouvement d’Action Régional en Environnement (MARE) se dédie depuis 2019 à regrouper la population autour des enjeux environnementaux, dans l’idée de créer des communautés plus justes, plus écologiques et plus soudées.

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) offre un soutien concret dans le développement et la mise en œuvre d’initiatives en conservation terrestre, aquatique et marine. L’institut est disponible pour vous épauler dans vos démarches de création d’aires protégées en terres publiques et privatisées. Consultez leur axe d’intervention Conservation des écosystèmes et des espèces pour accéder à leurs ressources.

Ligne verte – Ligne d’information juridique pour la protection de l’environnement

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) est un organisme qui s’est donné pour mission de mettre son expertise juridique au service de la population et de la protection de l’environnement. Ses actions visent à informer le public sur ses droits et sur les outils à sa disposition pour agir efficacement pour la protection de l’environnement. Consultez aussi la plateforme Obiterre, une banque d’information juridique gratuite et vulgarisée en droit de l’environnement.

Le Réseau de milieux naturels protégés (RMNAT) regroupe la majeure partie des acteurs en conservation volontaire au Québec. Il a pour mission de protéger l’environnement dans l’intérêt public en soutenant et en encourageant la conservation volontaire des milieux naturels par les organismes, les municipalités, les propriétaires et la communauté.

S’entraider et s’allier : Joignez la Communauté de pratique pour la protection des milieux naturels (CPMN)

La Communauté de pratique – Protection des milieux naturels (CPMN) réunit des groupes locaux et des organisations qui se mobilisent pour la protection et la restauration de la nature. Elle est née d’un besoin de créer un espace convivial pour rendre plus efficace le partage des connaissances, des ressources, des expériences, des idées novatrices et des actions concertées utiles à ses participant·e·s, dans le but d’accroître la cohésion dans les actions portées par la communauté, partout sur le territoire.

La CPMN souligne également que la protection du territoire doit inclure la reconnaissance des communautés autochtones et la reconnaissance de leurs luttes. Les communautés autochtones étant reconnues comme gardiennes des terres et des eaux.

Ce que la CPMN offre :

- Des rencontres trimestrielles

- Des ressources

- Des appels à l’action

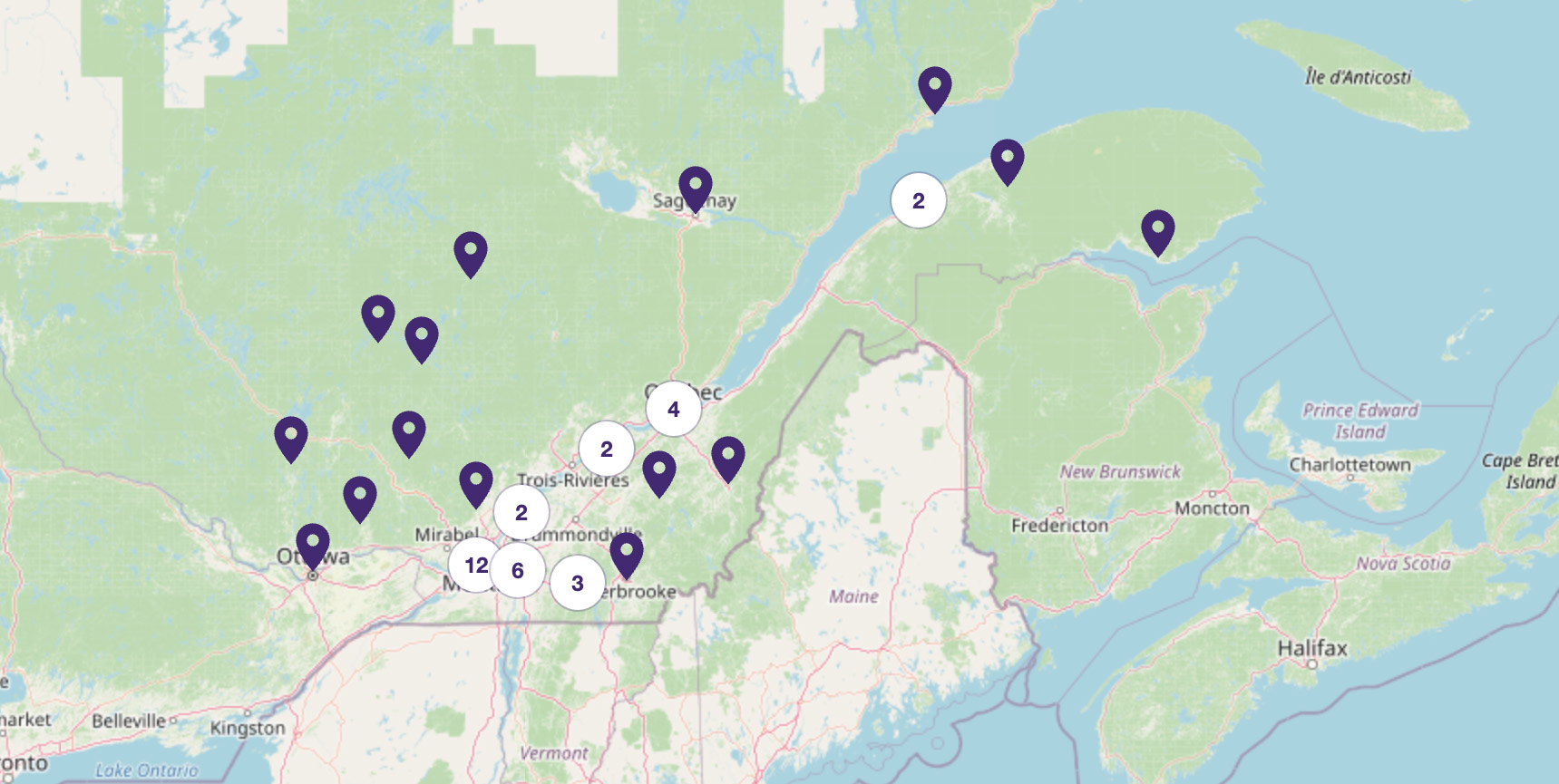

- Une cartographie des différentes mobilisation pour la protection des milieux naturels et du territoire

Pour plus de détails, consultez ici le descriptif de la CPMN.

Espace jeunesse

L’Espace jeunesse crée des liens entre les jeunes et les groupes locaux, favorise les échanges entre jeunes autochtones et allochtones et propose des formations dans les écoles. Il met en valeur les initiatives jeunesse existantes tout en encourageant une nouvelle génération à s’impliquer dans la transition socioécologique.

Justice sociale et environnementale

Les crises écologiques et sociales sont profondément liées et les militant·e·s du Réseau Demain le Québec placent la justice sociale et environnementale au cœur de ses actions. C’est en transformant les systèmes qui génèrent les inégalités et en amplifiant les voix des communautés que nous pourrons bâtir un avenir plus durable et juste.

Retour sur les événements du RDQ

Chaque année, le Réseau Demain le Québec organise une variété d’activités (conférences, ateliers, discussions) dans plusieurs régions sur le territoire, permettant de rassembler des personnes qui s’engagent pour un avenir plus juste et écologique, afin d’amplifier leur pouvoir d’agir!